La Teoria della Singolarità dell’Universo: tra Scienza e Mistero

L’universo, nella sua vastità incommensurabile, rappresenta uno dei misteri più profondi e affascinanti per l’umanità. La scienza moderna ha compiuto progressi straordinari nella comprensione delle leggi fisiche che governano il cosmo, ma resta ancora un’enorme incognita: l’origine dell’universo stesso. Tra le teorie che cercano di spiegare questo enigma, la teoria della singolarità cosmica occupa un posto centrale. Essa non solo fornisce un modello matematico per l’inizio del cosmo, ma stimola anche interrogativi filosofici e scientifici sulle leggi della natura e sui limiti della conoscenza umana. In questo articolo, esploreremo in maniera dettagliata la teoria della singolarità, le basi scientifiche su cui si fonda, le sue implicazioni, le critiche e le misteriose zone d’ombra che la circondano.

Cos’è la Teoria della Singolarità?

Nella fisica moderna, il termine singolarità indica un punto nello spazio-tempo dove le grandezze fisiche diventano infinite o indefinibili. In altre parole, si tratta di una condizione in cui le leggi della fisica, così come le conosciamo, cessano di avere validità predittiva.

La teoria della relatività generale di Albert Einstein descrive la gravità come la curvatura dello spazio-tempo causata dalla massa e dall’energia. In condizioni estreme, come quelle presenti all’inizio dell’universo o all’interno dei buchi neri, la curvatura diventa così intensa che lo spazio-tempo collassa su se stesso. Questo punto di collasso totale è ciò che definiamo singolarità gravitazionale.

Tipologie di singolarità

Gli scienziati distinguono generalmente tra due tipi principali di singolarità:

Singolarità cosmologica: si riferisce al punto iniziale dell’universo, spesso associato al Big Bang. In questo modello, tutta la materia, l’energia e lo spazio erano concentrati in un volume infinitesimale, con densità e temperatura infinite.

Singolarità di buco nero: si verifica al centro dei buchi neri, dove la gravità è così intensa da impedire a qualsiasi cosa, anche alla luce, di sfuggire. Anche qui, la densità e la curvatura dello spazio-tempo diventano teoricamente infinite.

Questa distinzione è cruciale, perché la singolarità cosmologica riguarda l’origine dell’universo, mentre quella dei buchi neri è una conseguenza della sua evoluzione.

La singolarità come punto di origine dell’universo

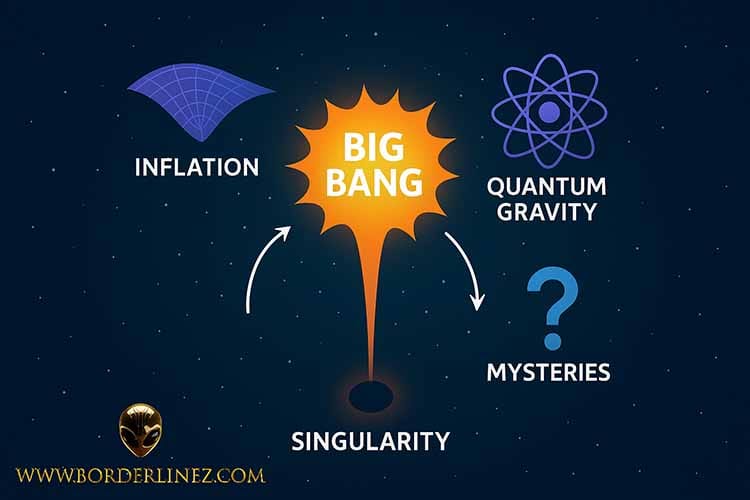

Secondo il modello standard della cosmologia moderna, l’universo ha avuto un inizio, noto come Big Bang. La singolarità rappresenta il punto iniziale da cui tutto è emerso: spazio, tempo, materia ed energia.

Il concetto di singolarità cosmica emerge naturalmente dalle equazioni di Einstein per la relatività generale. Quando queste equazioni sono applicate al modello dell’universo come un insieme omogeneo e isotropo di materia ed energia (modello FLRW, dal nome dei cosmologi Friedmann, Lemaître, Robertson e Walker), esse prevedono che, andando a ritroso nel tempo, la densità dell’universo aumenta indefinitamente fino a raggiungere l’infinito in un tempo finito. Questo punto teorico di densità infinita è appunto la singolarità iniziale.

Nonostante la matematica della relatività predica la singolarità, la fisica moderna non può descrivere cosa accadde realmente in quel punto. Le leggi fisiche conosciute, inclusa la meccanica quantistica, collassano quando si tenta di descrivere le condizioni di densità infinita e temperatura infinita. È qui che entra in gioco la ricerca della gravità quantistica, un campo ancora in via di sviluppo, che cerca di unificare la relatività generale con la meccanica quantistica per comprendere la vera natura della singolarità.

Singolarità e concetto di “tempo zero”

Una delle implicazioni più affascinanti della teoria della singolarità è la sua relazione con il tempo stesso. Se l’universo è nato da una singolarità, allora il tempo, così come lo conosciamo, sarebbe nato insieme allo spazio. Non esisterebbe un “prima” della singolarità, perché il tempo non avrebbe senso senza l’espansione dello spazio.

Questa idea porta a profonde riflessioni filosofiche: l’universo non emerge “in un momento nel tempo”, ma il tempo stesso è una proprietà dell’universo che si manifesta solo dopo la singolarità iniziale. Alcuni cosmologi e filosofi interpretano questa condizione come una sorta di “nascita del tempo” insieme alla nascita dello spazio.

Un’altra conseguenza riguarda il concetto di causalità. Poiché il tempo stesso inizia con la singolarità, parlare di cause antecedenti o di eventi prima del Big Bang non ha senso nel contesto della fisica classica. Tuttavia, alcune teorie speculative, come il modello ciclico dell’universo o la cosmologia quantistica a “multiversi”, suggeriscono che potrebbero esistere altri stati pre-Big Bang, anche se non possiamo accedervi sperimentalmente.

Singolarità e teorie alternative

La singolarità non è un concetto esclusivamente legato al modello del Big Bang. Esistono diverse teorie cosmologiche che cercano di interpretarla in modi differenti.

Teoria del Big Bounce

Secondo la teoria del Big Bounce, l’universo non ha avuto un inizio assoluto, ma è il risultato di un ciclo continuo di espansioni e contrazioni. In questo modello, la singolarità iniziale del Big Bang sarebbe in realtà un punto di rimbalzo in cui l’universo precedente collassa e quello attuale inizia a espandersi. Questa visione elimina il concetto di infinito, ma introduce complessità matematiche legate alle fasi di contrazione e alla transizione attraverso la singolarità.

Modelli quantistici e gravità quantistica

La singolarità pone un problema fondamentale: la relatività generale predice l’infinito, ma la meccanica quantistica impedisce che certe grandezze diventino realmente infinite. I fisici teorici stanno sviluppando modelli di gravità quantistica a loop e di stringhe, che suggeriscono che la singolarità potrebbe essere sostituita da uno stato di densità finita, definito dalle proprietà quantistiche dello spazio-tempo. Questi modelli mantengono l’idea di un universo primordiale estremamente denso, ma evitano il concetto matematico di infinito assoluto.

Inflazione cosmica

Il concetto di singolarità si intreccia anche con la teoria dell’inflazione cosmica, sviluppata da Alan Guth e altri cosmologi. Secondo questa teoria, subito dopo il Big Bang l’universo ha attraversato una fase di espansione esponenziale incredibilmente rapida. L’inflazione spiega molte caratteristiche osservabili dell’universo, come l’omogeneità e l’isotropia a larga scala, ma non elimina la singolarità iniziale; piuttosto, la precede e stabilisce le condizioni iniziali per l’espansione.

Singolarità e osservazioni astronomiche

Nonostante la singolarità sia concettualmente estremamente vicina a un infinito, ci sono prove indirette della sua esistenza.

Radiazione cosmica di fondo

La radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB), scoperta da Arno Penzias e Robert Wilson nel 1965, rappresenta l’eco del Big Bang. L’uniformità e le piccole anisotropie osservate nella CMB confermano che l’universo ebbe uno stato iniziale estremamente caldo e denso, coerente con l’idea di una singolarità primordiale.

Distribuzione della materia

La struttura a larga scala dell’universo, composta da galassie, ammassi e filamenti, sembra emergere da piccole fluttuazioni di densità presenti nei primissimi istanti. La teoria della singolarità, combinata con l’inflazione cosmica, offre un quadro coerente per spiegare questa distribuzione, sebbene non possa ancora dettagliare il momento esatto del Big Bang.

È fondamentale sottolineare che non esistono osservazioni dirette della singolarità. Tutto ciò che possiamo fare è osservare l’universo dopo i primi attimi e ricostruire ciò che probabilmente accadde, utilizzando leggi fisiche extrapolate in condizioni estreme. La singolarità resta quindi una regione teorica, mai direttamente osservabile.

Critiche e misteri irrisolti

La teoria della singolarità è elegante e coerente con molte osservazioni, ma presenta numerosi problemi teorici e concettuali.

L’idea che densità e temperatura possano essere infinite è problematicamente astratta. La scienza moderna generalmente evita gli infiniti, poiché indicano un limite oltre il quale le leggi fisiche attuali non sono più applicabili. Alcuni fisici ritengono che la singolarità sia un segnale della necessità di una nuova teoria unificante, capace di descrivere condizioni estreme senza ricorrere a infiniti matematici.

Il concetto di singolarità pone anche questioni sulla causalità. Se il tempo nasce con la singolarità, parlare di cause antecedenti diventa privo di significato. Questo limita le possibilità di spiegare “perché” l’universo esiste, oltre il semplice “come” matematico del Big Bang.

Alcune teorie speculative suggeriscono che la nostra singolarità potrebbe non essere unica, ma parte di un multiverso, dove universi multipli emergono da singolarità differenti. Tuttavia, queste ipotesi non sono verificabili sperimentalmente, e restano per ora nel campo della speculazione scientifica.

Implicazioni cosmologiche e filosofiche

La teoria della singolarità non ha solo implicazioni scientifiche, ma anche profonde implicazioni filosofiche.

Se la singolarità rappresenta davvero l’inizio dello spazio-tempo, allora ci troviamo di fronte a un confine assoluto della conoscenza: non possiamo indagare oltre di essa con strumenti fisici o matematici. Questo concetto richiama questioni ontologiche: l’universo ha avuto un inizio assoluto? O la singolarità è solo un limite della nostra comprensione?

La singolarità evidenzia anche i limiti intrinseci delle leggi fisiche. Le equazioni di Einstein e la meccanica quantistica funzionano magnificamente per una vasta gamma di fenomeni, ma collassano in condizioni estreme. Questo ci obbliga a riconoscere che la scienza, pur potente, ha confini: ci sono fenomeni che possiamo descrivere solo in termini astratti e matematici, senza una rappresentazione fisica diretta.

Nonostante le incertezze, la singolarità ha plasmato profondamente la cosmologia moderna. Essa ha stimolato lo sviluppo di teorie alternative, come la gravità quantistica, l’inflazione cosmica e i modelli ciclici, contribuendo a una comprensione più sofisticata e dinamica dell’universo primordiale.

In definitiva, la singolarità rappresenta la frontiera estrema della conoscenza scientifica. Essa incarna il confine tra ciò che possiamo descrivere, osservare e misurare, e ciò che resta misterioso e teorico. Ogni nuova teoria cosmologica deve confrontarsi con questa realtà: qualsiasi modello dell’universo deve, prima o poi, affrontare il problema dell’origine, delle condizioni iniziali e della natura del tempo e dello spazio.

Gli sviluppi futuri della fisica teorica potrebbero risolvere alcune delle incognite associate alla singolarità. La gravità quantistica, la teoria delle stringhe e altre proposte ancora speculative potrebbero sostituire l’infinito con un modello più coerente e comprensibile. Inoltre, osservazioni sempre più precise del fondo cosmico, dei buchi neri e delle onde gravitazionali potrebbero offrire indizi indiretti sulla natura della singolarità.

Per ora, la singolarità rimane un enigma. Essa ci obbliga a riflettere sulla natura ultima della realtà, sui limiti della scienza e sulla relazione tra spazio, tempo e materia. È un concetto che, pur profondamente matematico e scientifico, si avvicina a quella dimensione quasi filosofica, in cui scienza, metafisica e cosmologia si intrecciano in modi inaspettati e affascinanti.

Conclusione

La teoria della singolarità dell’universo è una delle più suggestive e complesse della cosmologia moderna. Essa rappresenta un punto iniziale di densità e temperatura infinita da cui è emerso tutto ciò che conosciamo: spazio, tempo, materia ed energia. La singolarità sfida le leggi della fisica classica, impone limiti concettuali al tempo e alla causalità, e stimola riflessioni filosofiche profonde sull’origine e la natura dell’universo.

Nonostante le numerose incognite e i limiti osservativi, essa costituisce la base teorica per il modello del Big Bang e influenza tutti i tentativi della fisica moderna di comprendere l’universo primordiale. I tentativi di descriverla con la gravità quantistica, la teoria delle stringhe e altre teorie speculative rappresentano il futuro della cosmologia, ma per ora la singolarità resta un confine estremo tra conoscenza e mistero, un enigma che stimola curiosità, ricerca e meraviglia scientifica.

In un certo senso, la singolarità è il simbolo stesso della sete umana di comprendere l’incomprensibile, un punto in cui la scienza incontra il mistero più profondo dell’esistenza e invita a riflettere sul nostro posto nell’universo.

web site: BorderlineZ